根管治療について

目次

歯を守るための根管療法の重要性

根管は建物で言えば基礎にあたるもので、歯の寿命に深く関わります。そのため自分の歯を健康で長持ちさせるためには適切な根管治療を行なう必要があります。根管治療がしっかりされていないと、高価な被せ物でどんなにきれいに修復しても、根管内に残ってる細菌によってのちのち痛みが出たり膿んだりすることがあります。結果、歯を失ってしまったり、再治療が必要になってしまいます。

抜歯・再治療を避けるためにも、再感染を引き起こさないように無菌的かつ丁寧に適切な根管治療を行う必要があります。

根管治療が必要なケース

虫歯の原因菌が歯髄(しずい)まで進行した場合、冷たいものや熱いものに対して持続的な痛みを感じたり、何もしなくても歯がズキズキ痛くなったり、炎症・感染がさらに波及すると顔が腫れたりします。このような症状が出た場合自然治癒することはないため、歯の内部に入った細菌を除去し、炎症を起こした歯髄や感染した歯質を取り除く根管治療が必要となります。

虫歯以外の原因として、外傷、歯列矯正や歯ぎしりなどによって歯に強く力が加わったことで歯髄が失活した場合も根管治療が必要となります。

再治療を防ぐために

ご協力いただきたいこと

歯を長持ちさせるためには、以下の二つが必要不可欠です。

- 精密な根管治療(歯の土台部分の治療)

- 適合精度の高い補綴物(かぶせ物)

当院では保険診療でもマイクロスコープやラバーダムを使用して精密に根管治療を行うことができます。

しかし、最終的に歯を守る補綴物は「素材と適合の精度」によって再治療率が大きく変わってきます。

データで見る再治療率

(10年後・二次う蝕による再治療率)

汚れが付きやすい銀歯で修復した場合、10年後には40~60%が再治療になるというデータがあります。

その原因の多くは「二次う蝕(治療した歯が再び虫歯になること)」で、インレー(詰め物)やCRの約70〜80%が二次う蝕による再治療です。

つまり、銀歯の再治療率は 全体で約28〜48%にものぼります。

一方で、セラミックで修復した場合は10年後の再治療率は約10%程度と、銀歯に比べて大幅に低くなります。

さらに、その中で二次う蝕が原因となるのはわずか1.5〜2%程度。

多くの場合はセラミック自体の交換だけで済むため、追加で大きく歯を削る必要がほとんどありません。

※横スクロールできます

| 素材 | 10年後の再発率 | 再発の原因が二次う蝕の 確率 |

|---|---|---|

| 銀歯(保険診療) | 約40〜60% | 70〜80%(全体で28〜48%) |

| セラミック(自費診療) | 約10% | 15〜19%(全体で1.5〜2%) |

(出典:北海道大学予防歯科学教室 J Dent Hlth.2008)

私たちの治療をできるだけ長く良い状態で保つために、補綴物はより良いものをお選びいただくことをおすすめしています。

保険診療に比べ費用はかかりますが、長期的な目で見たときその選択が結果として「ご自身の歯を長く守ること」につながります。

当院の根管治療の特徴

前述した通り根管治療(歯の神経の治療)は、歯の寿命を左右する非常に重要な治療です。

当院では、保険診療であっても最大限の配慮と技術をもって、再発の少ない、質の高い根管治療を行っています。

保険でもマイクロスコープや

ラバーダムを使用

本来は自費治療でしか使用されないことの多いマイクロスコープ(歯科用顕微鏡)やラバーダム(防湿装置)を、保険診療でも積極的に導入しています。

これにより、細部まで目で確認しながら精密に治療でき、細菌の侵入も防ぐことができます。

ラバーダムの有無による違い

建物を建てるときに建築資材を雨から守り、工具の落下事故防止の目的で保護シートを利用します。

歯科治療でも同様に、唾液からの汚染防止、呼気による湿気の回避、器具の誤飲防止の目的でラバーダムシートを利用します。大切なご自身の歯を丁寧に治療するためです。

通院回数を減らしたい方へ

根管治療は、複数回にわたって通院が必要になるケースも多く、仕事や育児などで通院の時間がなかなか取れない方にとっては大きな負担となりがちです。

当院では、事情により通院回数を減らしたいという方には自費による根管治療をご提案しております。

これにより、1回の処置でより多くの工程を進めることができ、通院回数を大幅に減らすことが可能です。

一方で、ある程度時間の調整が可能な方には、保険診療でも自費と同等の精度で根管治療を提供しています。

マイクロスコープやラバーダムといった設備を保険診療でも使用し、治療の質には一切の妥協をしておりません。

根管治療の成功は

「補綴の質」に左右されます

いくら根管内を丁寧に治療しても、最終的に被せる補綴物(クラウンなど)が合っていなければ、隙間から細菌が再侵入し、再発や歯の破折を招くリスクがあります。

そのため当院では、根管治療後の補綴物は保険ではなく、自費の精密補綴を強くおすすめしております。

「せっかく精密な根管治療を受けたのに、補綴で台無しになってしまう」そうならないためにも、治療のゴールまでを一貫して高い精度で行うことが大切だと考えています。

以下の表は、根管治療と被せ物の精度が、治療全体の成功率に与える影響を示しています。

| 根管治療の精度 | 被せ物の精度 | 成功率 | |

|---|---|---|---|

| パターン1 | ⚫︎高い精密度 | ⚫︎自費の被せ物 | 91.4% |

| パターン2 | ▲中程度の精密度 | ⚫︎自費の被せ物 | 67.6% |

| パターン3 | ⚫︎高い精密度 | ×保険の被せ物 | 44.1% |

| パターン4 | ×低い精密度 | ×保険の被せ物 | 18.1% |

※横スクロールできます。

精密な根管治療を行えば成功率は高くなりますが、その上に装着する被せ物の精度が低ければ、成功率は大きく下がってしまいます。

たとえ治療が完璧でも、隙間の多い被せ物から細菌が侵入し、再感染の原因となるためです。

つまり、根管治療の成否は、補綴の精度にも大きく左右されるということです。

どちらか一方ではなく、治療と補綴の両方を高い精度で行うことで、歯を長く守ることが可能になります。

このことからも、当院では自費の精密根管治療と自費の被せ物をセットで受けることを推奨しています。

当院の審美治療について詳しく見る

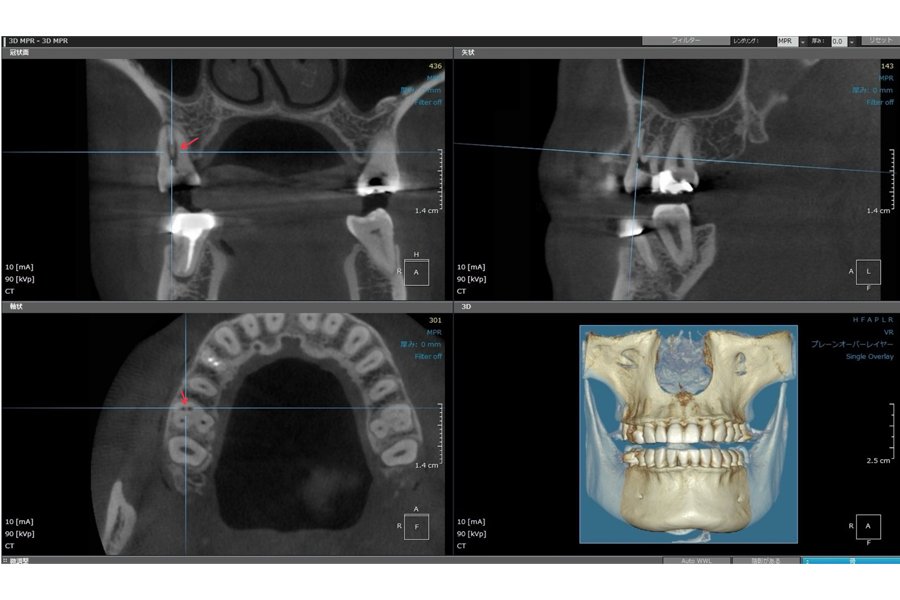

歯科用CTによる

高精度な診断と治療

当院では、歯科用CTを活用した精密な診断により、治療の成功率を高めています。CT撮影によって、顎の骨の立体的な形状や歯と神経の位置関係、骨の密度までを詳細に把握することができ、事前に正確な治療計画を立てることが可能となります。

特に、歯の根の中にある複雑な形態の「根管」に対しては、CT画像によってその構造を三次元的に確認できます。たとえば、肉眼では見えない根管の存在や根管の枝分かれなどの複雑な走行、副鼻腔炎との関連性、根の先端に膿が溜まっているかどうかなど、目視では判断しにくい病巣の状態も、明確に把握できます。

また、当院の精密根管治療(マイクロスコープ根管治療)においては、この歯科用CT撮影を必須としています。的確な診断をもとに、より確実で安全な治療を行うためには欠かせない工程です。

なお、歯科用CTの撮影は保険適用範囲内で対応可能ですので、費用面でも安心してご利用いただけます。

※妊娠中の方は、安全性を考慮し、必ず事前にご相談ください。

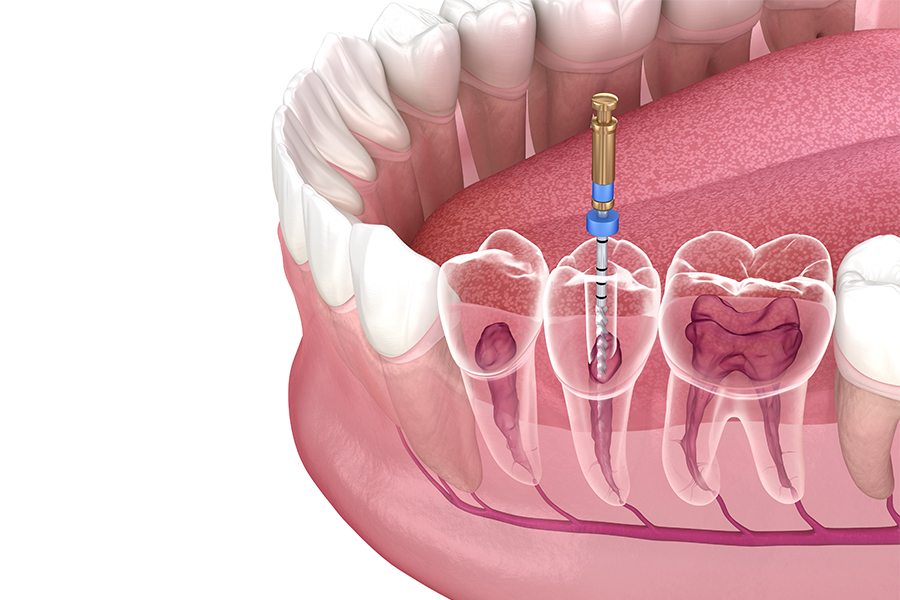

根管治療の

治療法について

根管治療は大きく2つに分けられ、神経を取り除く「抜髄(ばつずい)」と歯の根まで感染が及んでいる場合に行う「感染根管治療」に分けられます。また、すでに根管治療をした歯に、再び炎症が起きた場合に行なう再治療を「再根管治療」、上記の根管治療では治らなかった場合に行なう「外科的歯内療法」があります。

- 抜髄歯髄炎(しずいえん)になってしまった歯髄を除去する根管治療です。歯髄は、一般的に「歯の神経」と呼ばれ神経線維と血管でできています。深い虫歯や知覚過敏による慢性的な刺激、外傷や噛み合わせによるダメージによって、歯髄炎と呼ばれる歯痛が起こります。抜髄とは歯痛を始めとした症状を改善するために、炎症を起こした歯髄を除去する処置です。

- 感染根管処置歯髄炎が進行すると歯髄が壊死し、根の先には膿が溜まっていきます。この場合、壊死して腐ってしまった歯髄とその周りの感染した歯質を除去し、洗浄・消毒を繰り返し根管内をきれいにする処置です。

- 再根管治療すでに根管治療をした歯に、再び炎症が起きた場合に行なう再治療のことをいいます。以前治療したときに歯根に残ってしまった細菌が繁殖している状態です。前回の治療時に詰めた詰め物や細菌を取り除き、再び根管内をきれいにします。

- 外科的歯内療法上記の根管治療では治らなかった場合に行なう外科療法です。通常は歯肉を切開して病巣を取り除きます。

抜歯しなければならないケース

虫歯が歯根まで進行してしまった状態(C4)や歯根破折の場合は歯の保存が困難となり、抜歯するケースもあります。

最新医療機器を使用した、精密検査について

歯髄の形態は、歯種によって異なり、誰一人として同じ形は存在しません。また、歯髄はあちこちに枝分かれしており複雑な形をしています。そして歯は小さく、奥歯に行くほど光が届かないため、暗く細い根管内の治療を裸眼で行なうには限界があります。根管治療は一見とても地味な治療に見えますが、複雑な形態を把握し、丁寧かつ繊細さが必要となる難しい歯科治療なのです。

精密な根管治療を行なう上で歯髄の形態を把握することが非常に重要で、そのためにマイクロスコープ(顕微鏡)や歯科用CTといった最新医療機器がとても有用となります。

当院で使用する最新医療機器

マイクロスコープ

マイクロスコープを使用することで小さな歯の根の中に光を通すことができ、さらに25倍以上拡大した視野の中で複雑な根管形態を把握することができます。これにより歯の切削を必要最低限に抑えることができます。これは歯根破折のリスクを軽減させるためにとても大事なことです。

歯科用CT

歯科用CTは、根管の数や形態、根尖病変の範囲を三次元的に把握することができます。両方使うことで、今までわからなかった問題や見えなかった感染源に対してアプローチすることが可能となります。

ラバーダムを用いた

根管治療について

ラバーダムとは

根管治療における最重要項目は、無菌的な環境下で根管内の細菌をいかに排除していくかということです。ラバーダム防湿は、その無菌的処置を行なう上でマストアイテムになります。そもそもラバーダム防湿は何かというと、いわゆる「治療用の防御マスク」のことです。

治療する歯以外の部位を薄いゴムで覆うラバーダムは、良好な術野をもたらすことにより視覚的向上が期待でき、根管内に唾液や血液、細菌などの侵入を防ぐうえで非常に有効なアイテムです。

ヨーロッパなど海外では使用が必須なラバーダム防湿

日本では手間やコストを理由にラバーダム防湿を使用せず根管治療を行なう歯科医院がまだまだありますが、ヨーロッパやアメリカの根管治療においては“ラバーダム防湿の使用が必須”とされています。なぜならば、ラバーダム防湿の使用の有無が根管治療の予後に大きく影響する要因の1つと考えられているからです。そのため海外の根管治療(初回)の成功率は90%以上、再発率にして10%程度となっています。

ラバーダム防湿を使用している間は口を開けていなければならないので顎が疲れてしまうというデメリットはありますが、それ以上に治療効果を期待できるメリットが多数あります。細菌が混入するリスクを軽減する以外にも「治療中に舌や唇、頬を傷つけない」「消毒液が口の中に入らない」「治療器具の落下を防止する」といったたくさんのメリットがあります。また歯科医にとっては「舌や頬が邪魔せず治療がしやすい」「殺菌力の強い薬剤が使用できる」というのも利点です。根管治療の成功率を上げるためにも、ラバーダム防湿はとても重要な処置となります。

根管治療の症例

症例1

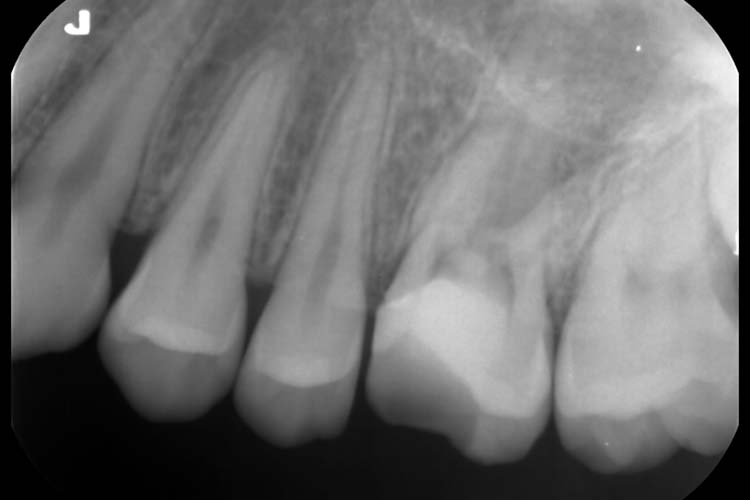

BEFORE

PROGRESS

AFTER

| 主訴 | 左上奥歯に違和感がある。 |

|---|---|

| 治療期間 | 5~6回 |

| 治療費 | 保険診療 |

| 治療内容 | 左上6番近心根に破折ファイルがあり、マイクロスコープ下で除去し、再根管治療を行った。 |

| 治療のリスク | 根管治療後、一時的に歯の根に痛みや違和感が生じることがあります。 |

症例2

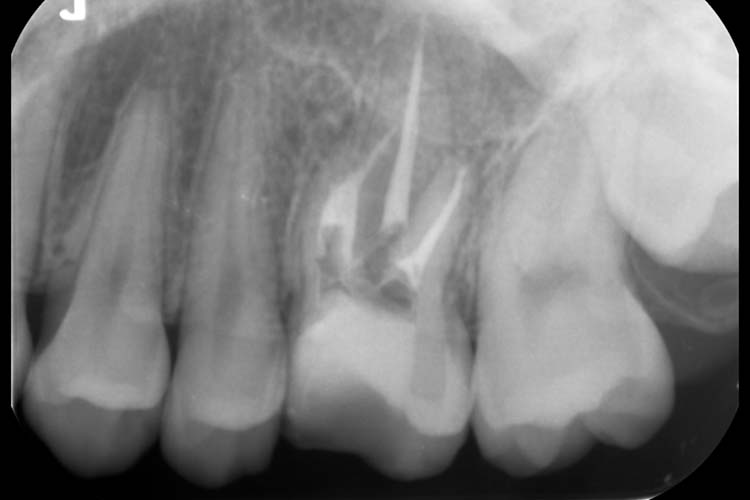

BEFORE

AFTER

| 主訴 | 左下の歯茎が腫れていて、何もしなくても歯が痛い。 |

|---|---|

| 治療期間 | 4回 約1ヶ月半 |

| 治療費 | 保険診療 |

| 治療内容 | 感染根管処置(根管治療) |

| 治療のリスク | 根管治療後、一時的に歯の根に痛みや違和感が生じることがあります。 |

症例3

BEFORE

AFTER

| 患者 | 50代 女性 |

|---|---|

| 主訴 | 左上奥歯が噛むと違和感がある。 |

| 治療期間 | 4~5回程度 |

| 治療費 | 精密根管治療(保険診療) 仮歯作成の場合3,000〜5,000円 |

| 治療内容 | 左上6番近心頬側第二根管の見逃しによる再感染のため、マイクロスコープ下にて根管治療を行った。 |

| 治療のリスク | 治療直後〜3日程度、鈍痛や腫れを生じる場合がございます。 |

詳細を見る

症例4

BEFORE

AFTER

| 患者 | 20代 女性 |

|---|---|

| 主訴 | 左上の歯が痛い。 |

| 治療期間 | 6回 約2ヶ月 |

| 治療費 | 保険診療 |

| 治療内容 | 保険診療による精密根管治療、ファイル破折除去 |

| 治療のリスク | 破折ファイルが取れない可能性、破折ファイルを取るために根管内歯質を多少削る必要があります。 |

詳細を見る